ニュースリリース|2015年

遠藤左太夫 遠藤宗家先祖

2015.08.01

遠藤 潔 第十八代遠藤宗家先祖である遠藤左太夫は、甲賀武士として徳川家康公にお支えした。

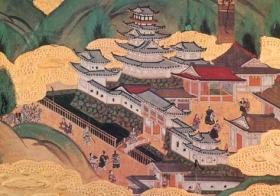

遠藤 潔 第十八代遠藤宗家先祖である遠藤左太夫は、甲賀武士として徳川家康公にお支えした。石田三成らが家康公に対して挙兵すると、伏見城は前哨戦の舞台となり、鳥居元忠は千八百人の兵力で立て籠もった。家康公は、石田三成の伏見城明け渡しの要求を死守する為に近江瀬田城主 山岡景隆の弟景友に甲賀百人組を編成させた。その第一陣の百名の一員として甲賀組 遠藤宗家先祖 遠藤左太夫が駆けつけ、総勢三百名に達した。

しかしながら、遠藤左太夫をはじめとする総勢一千八百人のほぼ全員が討死したが、西軍 石田三成は、三千人の討死者を出した。このときの伏見城の血染め畳は、家康公が江戸城の伏見櫓の階上におき、登城した大名たちに討死者の精忠を偲ばせた。明治維新により、江戸城明け渡しの際、その畳を栃木県下都賀郡壬生町の精忠神社脇に埋め供養した。床板は、「血天井」として京都市の養源院をはじめ、宝泉院、正伝寺、源光庵、宇治市の興聖寺に今も伝えられている。

家康公は関ヶ原の大勝後、遠藤宗家先祖 遠藤左太夫の戦功を称え、遠藤宗家 初代以降に左太夫を襲名させた。また、戦死者の子弟を集めて、与力十人、同心百人からなる、甲賀組を編成させた。甲賀武士は従来より、家康公の信頼が厚く、譜代に準ずる扱いだった。その後、家康公が江戸城に入府し、甲賀組に江戸城の本丸と大手三門を警備する大役を与えた。江戸城の本丸は、将軍の居館であるとともに、政庁でもあった。 本丸の正面大手門であるが、厳重に固めた三つの門からなり、順々に開けたので『大手三門』といった。 『大手三門』は十万石以上の譜代大名が警護したが、甲賀組も同様にその任務を与えられた。これは将軍の親衛隊というべき責任ある地位であった。

甲賀組は、はじめに青山に居住区域を与えられたが後に、豊多摩郡千駄ヶ谷甲賀町(現在の千駄ヶ谷)に移住した。青山には、遠藤宗家の菩提寺である高徳寺が現存しており、同寺は江戸幕府の入府により家康公の命にて、甲賀組である遠藤宗家が天正七(1579年)年に建立した。過去帳の第一巻に、遠藤宗家先祖 遠藤左太夫も、討死にした甲賀武士七十名の一人として記されている。

●遠藤左太夫

遠藤宗家先祖。甲賀百人組武士。徳川将軍家 直参御目見得。

桓武天皇を祖とし、千葉氏に婿として入った盛数となり、その後は徳川家康公にとりたてられて代々「但馬守」を呼称するなど徳川幕府旗本として活躍。1500年代に活躍し、江戸時代に入る直前の戦国期に分家。

遠藤家の本国は美濃であり、近江三上藩の藩主を務める西国の家であるも、江戸後期には江戸に居住した。左太夫を祖(十三代まで左太夫を襲名)とする遠藤家は、桓武平氏の由緒を引き継ぎながらも独立した宗家となる。

*ニュースリリースの記事内容は発表日現在の情報です。

予告なしに変更され、ご覧になった日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承下さい。